ElektroSpicker #065

Mieterstrom leicht gemacht

MIETERSTROM LEICHT GEMACHT

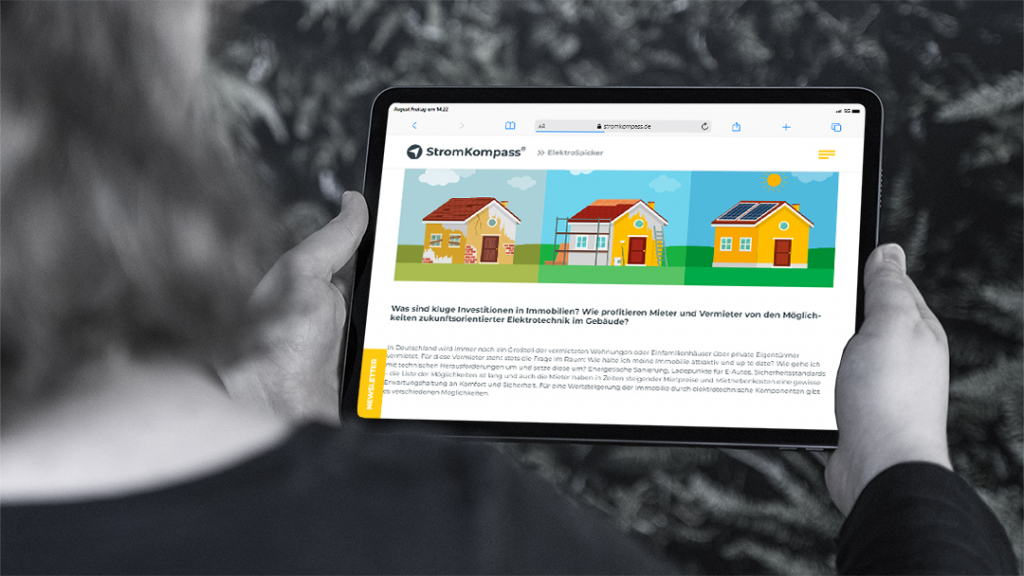

Eine nachhaltige Energiequelle, von der sowohl Vermieter*innen als auch Mieter*innen profitieren – das klingt zu gut, um wahr zu sein? Doch genau das ermöglicht das Mieterstrommodell.

Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses können alle Beteiligten sparen – bei überschaubarem technischem Aufwand und klar geregelten Messkonzepten. Hier erfährst du, wie man gemeinsam von der Energiewende profitieren kann und was es zu beachten gilt.

Was ist Mieterstrom?

Mieterstrom ist Strom, der direkt durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses erzeugt und ohne Umweg über das öffentliche Netz an die Mieter*innen im Haus geliefert wird. So profitieren sie von lokal erzeugtem, günstigem Ökostrom. In einigen Fällen stammt der Strom auch aus Blockheizkraftwerken oder anderen erneuerbaren Quellen. Mieter*innen können frei entscheiden, ob sie am Mieterstrommodell teilnehmen möchten. Seit dem 1. Mai 2022 besteht in einigen Bundesländern wie Baden-Württemberg eine Solarpflicht für Neubauten, und auch bei der Sanierungen älterer Gebäude ist die Installation einer PV-Anlage mittlerweile Pflicht. Dadurch steigt das Potenzial für Mieterstrommodelle deutlich. Mieterstrom ist in der Regel günstiger, da bestimmte Kosten wie Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Konzessionsabgaben entfallen. Allerdings darf der Mieterstrompreis maximal 90 % des örtlichen Grundversorgungstarifs betragen. Abgerechnet werden lediglich die Stromgestehungskosten, der Messstellenbetrieb sowie die Mehrwertsteuer. Wird nicht der gesamte erzeugte Strom verbraucht oder gespeichert, wird der Überschuss ins öffentliche Netz eingespeist – und entsprechend vergütet. Bei zu geringer PV-Erzeugung wird automatisch Strom aus dem Netz bezogen. Die Mieter*innen erhalten vom Energieversorger einen speziell ausgehandelten Mieterstromtarif.

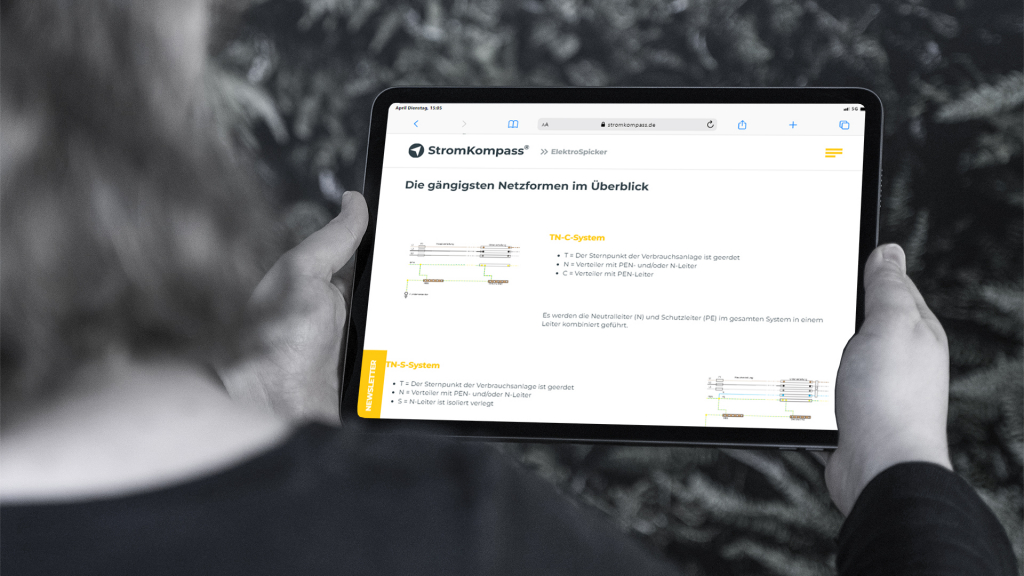

Welche Mieterstrommodelle gibt es?

Grundsätzlich unterscheidet man zwei gängige Modelle: Contracting und Enabling.

Beim Contracting-Modell übernehmen externe Dienstleister die Planung, Finanzierung, Installation und den Betrieb der Anlage – einschließlich der Vermarktung und Versorgung der Mieter*innen mit Mieterstrom. Dieses Modell minimiert das finanzielle Risiko für Immobilieneigentümer.

Beim Enabling-Modell hingegen betreibt der Eigentümer die Energieerzeugungsanlage selbst und verkauft den erzeugten Strom direkt an die Mieter*innen. Er ist somit sowohl Vermieter als auch Energieversorger. Dieses Modell verspricht eine höhere Rendite, geht jedoch mit mehr Verantwortung einher.

Unterformen des Contracting-Modells

Energieliefer-Contracting

Der Energiedienstleister übernimmt die vollständige Energieversorgung. Er ist Eigentümer der Anlage und modernisiert ggf. bestehende Systeme. Die Verantwortung für eine zuverlässige Stromlieferung liegt vollständig bei ihm.

Betriebsführungs-Contracting

Hier bleibt die Anlage im Eigentum des Kunden. Der Dienstleister übernimmt jedoch Betrieb, Wartung und Instandhal-tung der technischen Anlagen und sorgt für eine reibungslose Energieversorgung.

Energiespar-Contracting

Der Dienstleister investiert in die Planung, Modernisierung oder den Aufbau effizienter Energieanlagen. Als Gegenleistung erhält er einen Teil der eingesparten Energiekosten, bis seine Investitionen amortisiert sind.

Finanzierungs-Contracting

Die Finanzierung der Anlage erfolgt durch den Dienstleister. Der Contractingnehmer ist jedoch Betreiber der Anlage und trägt somit das Betriebsrisiko.

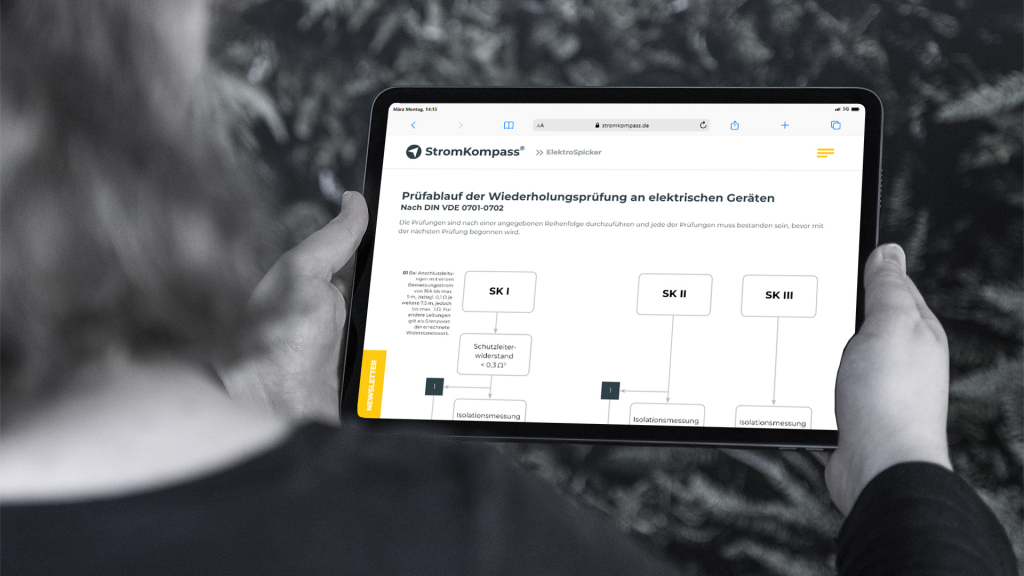

Ablauf beim Enabling-Modell: Damit das Enabling-Modell erfolgreich umgesetzt werden kann, sollte der Immobilieneigentümer folgende Schritte einhalten:

- Gewerbe anmelden und das Finanzamt informieren

- Photovoltaikanlage und Messkonzept errichten

- Bundesnetzagentur und Netzbetreiber informieren

- Zähler installieren, Abrechnungssystem aufsetzen und Verträge mit den Nutzer*innen abschließen

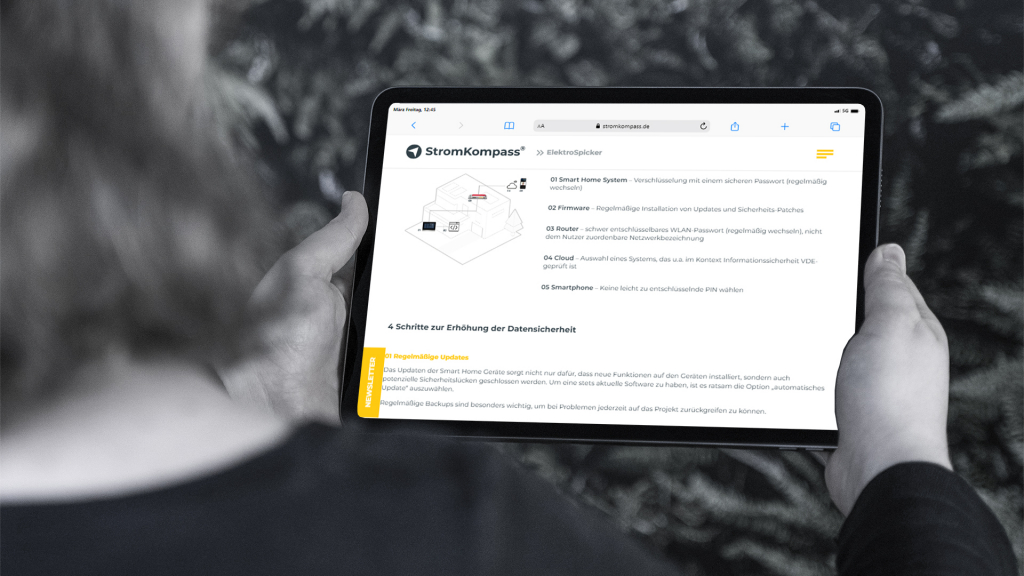

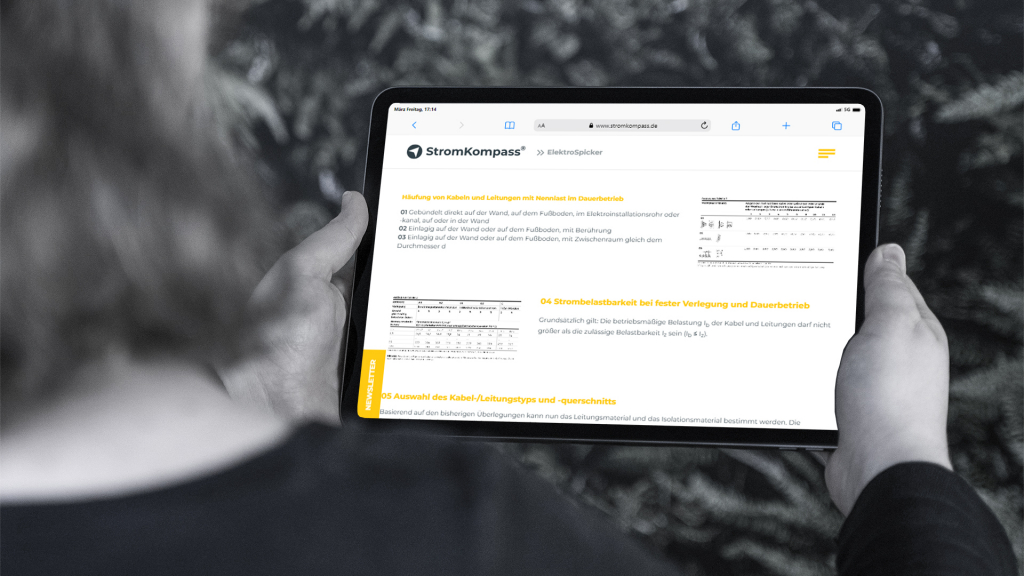

Was ist ein Messkonzept?

Ein Messkonzept beschreibt, wie und in welcher Form die Verrechnung der Energiekosten innerhalb eines Mieterstrommodells erfolgt. Es wird in der Regel vom Energieversorger erstellt und individuell auf die jeweilige Anlage abgestimmt. Die Wahl des passenden Messkonzepts hängt dabei von der geplanten technischen Umsetzung ab. Energieversorger verwenden häufig eigene Nummerierungssysteme für ihre Konzepte – diese sind jedoch nicht standardisiert und daher zwischen verschiedenen Anbietern nicht vergleichbar. In Deutschland gibt es rund 800 Energieversorgungsunternehmen. Daher ist ein Blick in die technischen Anschlussbedingungen (TAB) des jeweils zuständigen Netzbetreibers unerlässlich. Auch wenn der örtliche Energieversorger nicht der direkte Vertragspartner ist, sollte er frühzeitig eingebunden werden. Denn: Nur der Netzbetreiber kann Änderungen am Messkonzept genehmigen und umsetzen. Das Messkonzept muss immer mit dem Netzbetreiber abgestimmt werden. Je nach Größe des Gebäudes und Anzahl der Wohneinheiten kommen unterschiedliche Messkonzepte zum Einsatz.

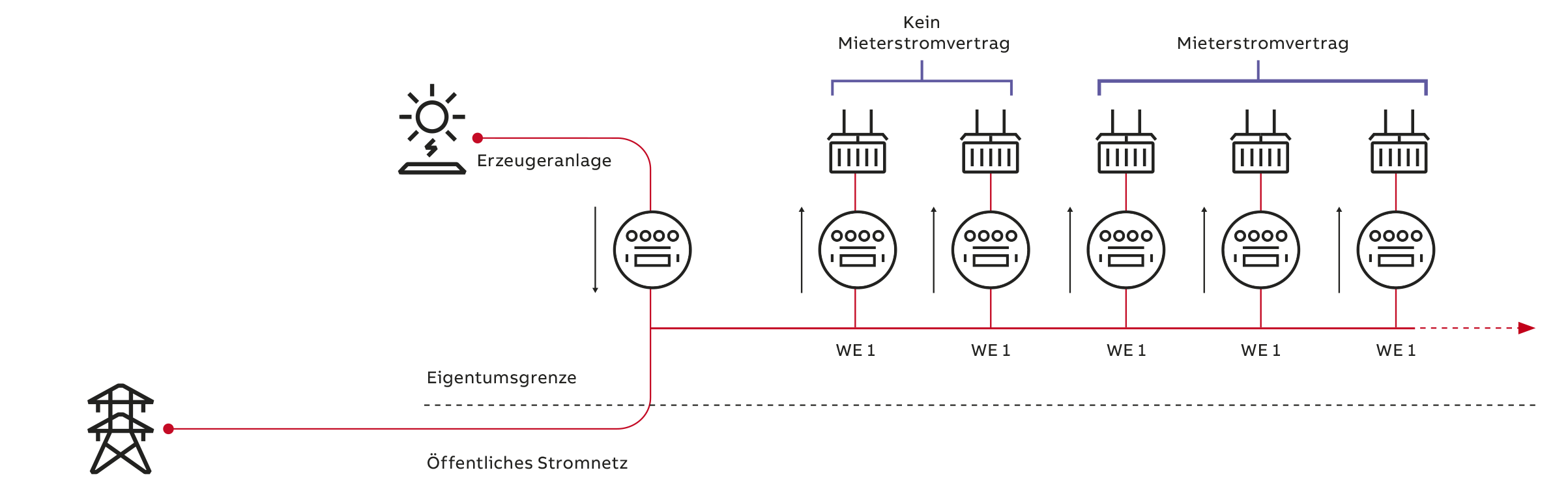

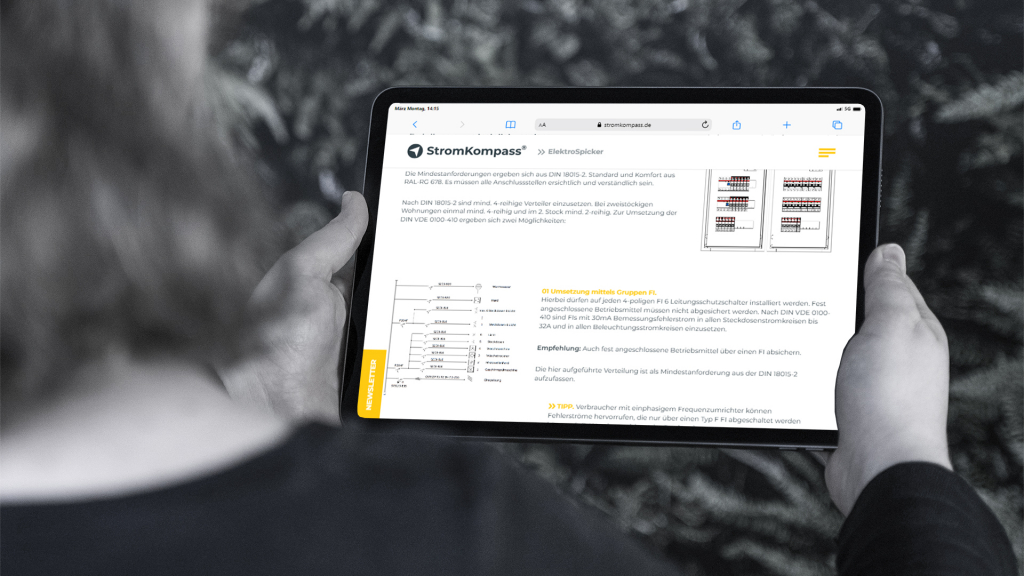

Virtuelles Modell

Für kleinere Mehrfamilienhäuser mit bis zu max. zehn Einheiten)

Beim virtuellen Messkonzept werden die Verbrauchswerte der einzelnen Zähler rechnerisch gegeneinander aufgerechnet. Mieter*innen, die nicht am Mieterstrommodell teilnehmen, müssen über das Abrechnungssystem entsprechend herausgerechnet werden.

• < 30 kWp PV-Leistung: In den meisten Fällen kann die Messung des erzeugten PV-Stroms ohne Wandleranlage erfolgen.

• ≥ 30 kWp PV-Leistung: Ab einer Anlagengröße von 30 kWp ist in der Regel eine Wandlermessung erforderlich, da Stromstärken und Spannungen dann nicht mehr direkt gemessen werden können.

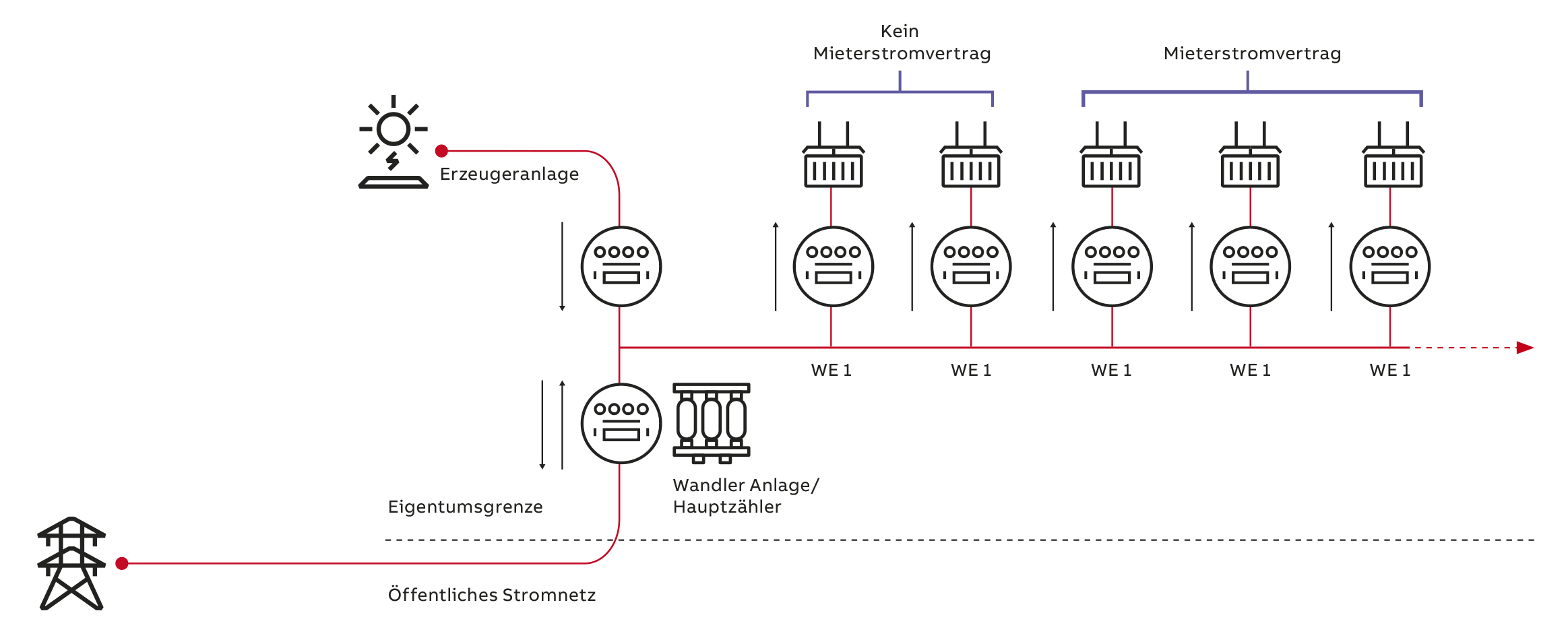

Physisches Modell

Beim physischen Messkonzept wird der gesamte Stromverbrauch des Gebäudes über einen zentralen Zähler erfasst.

Aufgrund der größeren Strommengen kommt hierbei meist eine Wandleranlage zum Einsatz. Zur Erfassung der Verbrauchswerte der einzelnen Mietparteien sowie der Energieerzeugungsanlage stehen verschiedene technische Möglichkeiten zur Verfügung. Die Verbrauchsdaten von Mieter*innen, die nicht am Mieterstrommodell teilnehmen, müssen auch hier separat herausgerechnet werden.

FAQ - Fragen & Antworten

01Was ist der Unterschied zwischen Netzbetreiber (NEB), Energielieferant und Messstellenbetreiber (MSB)?

Der Netzbetreiber betreibt das Stromnetz in seiner jeweiligen Region, verlegt und wartet die notwendigen Leitungen, betreibt die Trafostationen und ist für den Hausanschlusspunkt (HAK) zuständig. Der Energielieferant ist ein Unternehmen, das Strom, Gas oder andere Energieträger liefert. Diese Unternehmen kaufen Energie ein und verkaufen sie dann an ihre Kunden weiter. Energielieferanten sind überall frei wählbar. Der Messstellenbetreiber (MSB) ist dagegen für den Einbau, die Wartung und den Betrieb von Zählern zuständig. Er erfasst die Verbrauchswerte und leitet diese an Energielieferanten und Netzbetreiber weiter. Messstellenbetreiber sind überall frei wählbar.

02Was versteht man unter Wandlermessung?

Wandlermessung ist eine Methode, um hohe elektrische Ströme indirekt zu messen. Dazu werden Stromwandler verwendet, die die Stromstärke auf ein messbares Niveau reduzieren, um dann mit Standardmessgeräten messen zu können.

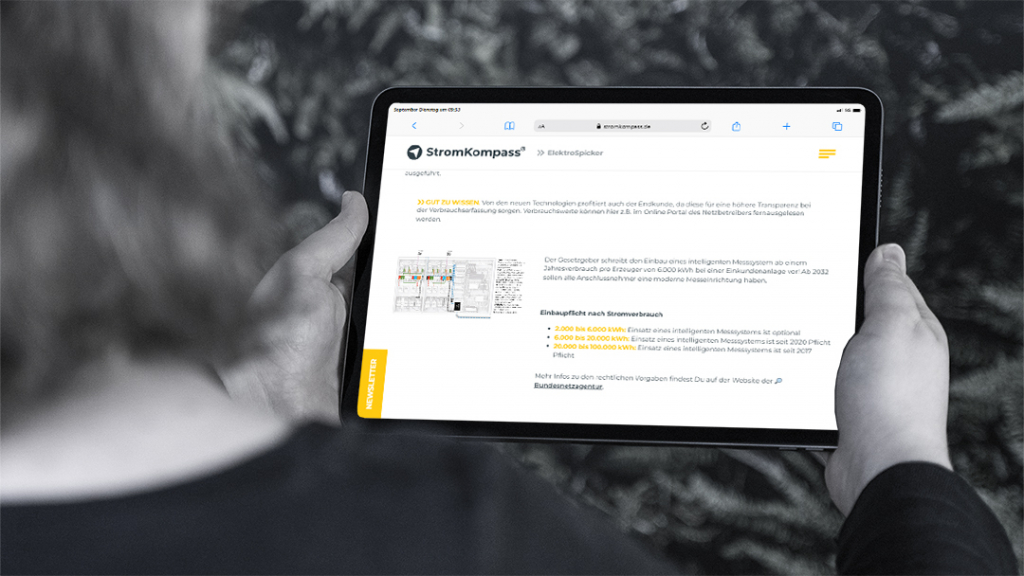

03Gibt es Förderprogramme für Mieterstrom?

Für Mieterstrom gibt es verschiedene Förderungen, darunter z. B. den Mieterstromzuschlag, die KWK-Förderung und die „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“. In den meisten Bundesländern, oder Städten und Komunen, gibt es weitere Möglichkeiten, wie z.B. Zuschüsse für Photovoltaikanlagen. Für Wohnungsunternehmen gibt es teilweise steuerliche Erleichterungen, welche regional erfragt werden sollten. Hier einige Links zu möglichen Förderprogrammen.

Mieterstromgesetz (§ 21 EEG 2021) (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2021)